ダイニングチェアの選び方

検討すべき12項目はこれだ!

選択肢の多さに加え、検討事項がありすぎて何を基準に決めればいいのかわからないダイニングチェア。

よくわからないから値段で、ということも多いはず。それでいいの?少しぐらい比較検討してみたら?

そんなあなたにカグオカが豊富な経験に基づいてアドバイスします。デザインで選ぶ

チェアのデザインは無数です。そういう場合、テーブルに合わせてチェアを選ぶ。これがチェア選びの第1手でしょう。

テーブルは重厚感があってどっしりしたタイプなのか、ほっそりと細身でスタイリッシュなタイプなのか。 モダンで都会的なタイプなのか、カントリー系の素朴なタイプなのか。自分のテーブルが何系なのか名称がわからなくとも大丈夫。 見た目の雰囲気が似てるかどうかで判断してください。

基本的には同系統のチェアを合わせるのが無難。

イタリアからの輸入テーブルにはイタリアンなチェアを、無骨なテーブルには無骨なチェアを、といった具合。

一方で、ダイニングテーブルには案外包容力があって、少々のデザインの違いは気にならないどころかそれを魅力に感じたりすることもよくあります。

ディテールに着目

テイストの相違は大きな目で判断するものですが、絞り込めてきた段階では小さな目も必要です。脚が上から下まで同じ太さか先細りか、床に対してまっすぐか傾いているかといったディテールによる合う合わないもあります。

揃えるか、バラバラか

テーブルに合わせるすべてのチェアを同じもので揃えるのがもっとも無難であるのは確かです。家族それぞれがお気に入りのチェアを選ぶとか、好きなチェアを1脚ずつ買い足していくとか、そんな方も結構いらっしゃいます。

家具選びを焦りたくない人、どうしても使いたいチェアがあるけど全部揃えるのは難しい人(ウェグナーのザ・チェアなんて1脚ウン十万円!)はそれもいいかも。

バラけさせる方法はもうひとつ。

チェアの種類は揃えて、座面や木の種類を違うものにするというやり方。

チェアの種類は揃えて、座面や木の種類を違うものにするというやり方。

同じhataチェアで座面を変えました。

楽しげでしょう!

楽しげでしょう!

同じチェアで揃えると堅実で安定感があり、バラけさせると自由でとらわれない印象になります。

あなたはどちら派ですか?

あなたはどちら派ですか?

以上のようなデザイン的な観点からの検討に役立つページをご用意しています。

こちらをご参照ください。

こちらをご参照ください。

素材で選ぶ

チェアの素材には(ここでは脚とか背もたれとか座面以外の部分のことをいいますが)木のほかにスチールなどの金属やプラスチックなどがあります。 スチール製をよく見かけるのは事務所とかお店とか、一般家庭で使用するチェアとしては圧倒的に木製が多いでしょう。木に惹かれるのはなぜか?

それはほとんど本能的に、触れたときにあたたかいとかぶつかっても(金属ほど)痛くないとか

木を見ると安心するとか、使い込んだときにはいい味が出るということを求めているからではないでしょうか。

木を見ると安心するとか、使い込んだときにはいい味が出るということを求めているからではないでしょうか。

古来、つねに人の道具の材料として馴染んでいる。

身近にあるのが当たり前の存在。

だからチェアを選ぶときも何の疑いもなく木製が第一かつ唯一の選択肢。

いいんです、それで。本能が欲するんですから。

それが一番落ち着くんだから。

木の選び方はこちらをご参照ください。家具にする木を選ぶ

身近にあるのが当たり前の存在。

だからチェアを選ぶときも何の疑いもなく木製が第一かつ唯一の選択肢。

いいんです、それで。本能が欲するんですから。

それが一番落ち着くんだから。

木の選び方はこちらをご参照ください。家具にする木を選ぶ

全身が木のboチェア、木はナラ。

使い込むほどに味わいが増すのはやはり大きな魅力。

使い込むほどに味わいが増すのはやはり大きな魅力。

これはウォルナット。

座面も背もたれも曲線になっていてカラダにフィット。

座面も背もたれも曲線になっていてカラダにフィット。

木ではない素材

他の素材にもいいところはあります。せっかく新しくチェアを買うのであれば先入観を捨ててちょっと検討してみてもいいかも知れませんよ。スチール脚の代表格、セブンチェア。

冷たいとか硬いとか味気ないとか敬遠する理由はあるだろうけど、脚がすっごく細くて見た目がすっきりしていて掃除のときにも邪魔にならない。

使わないときにはこうして重ねておけるしね。

来客用に2~3脚用意しておくには好都合。

座面と背もたれは身体のラインにぴったりフィット。サポート感が半端ない。

お店や事務所でよく使われてるってことはそれなりの理由があるわけで、それはデザイン性と耐久性、色の選択肢の多さだったりする。

そこに魅力を感じるなら家庭用として選ぶのもありでしょう。

座面を決める

座面を決めるにあたって検討するのは材質と色の2つです。材質は

おおよそこの5つに大別できます。

色は材質ごとに選べる範囲が変わります。

材質と色、合わせて見ていきましょう。

色は材質ごとに選べる範囲が変わります。

材質と色、合わせて見ていきましょう。

布地(ファブリック)の座面

ひとことで布といっても織り方によって手触りがすべすべなのがあれば、ざっくりとしたものもある。毛羽が立ってあたたかなものがあれば、サラッとしたものもある。色、質感の選択肢はもっとも多い。

おだやかなモスグリーン、チェア本体のチェリーとよく合ってる。こうしてお気に入りの色を選べるのは布地ならでは。

宮崎椅子製作所のチェアであれば109種類もあります。

これだけあればお気に入りも見つかるはずなのですが、あまりに多すぎて選べないという状況もあるぐらい。

そういう場合はまずは白系とか赤系とかミドリ系とか柄モノとかを決めて、つぎに個別に布地を見ていくと収拾がつきやすい。

白と青のまだら地、手触りは少し毛羽立っていて微妙な凹凸を感じます。

赤系のボーダー、ざっくり系。

ほんのりピンクのブナとお似合い。

ほんのりピンクのブナとお似合い。

座面の色ひとつで同じデザインのチェアでも雰囲気はガラリと変わります。

布地のサンプルも、本体の木のサンプルも置いている実店舗でご検討されるのがベストです。

革(天然皮革、合成皮革)の座面

やっぱり革には特別な魅力があります。車のシートだって標準は布張り、オプションのレザー仕様には惹かれます。 子供がいたりペットがいたりすると傷つけられるのがイヤだし、何より一番高いしで選択肢から外さざるを得ないのだけど、いつかは本革シートに座る夢を抱いていたりする。その点、合成皮革は安くて革の雰囲気を味わえるし、水をこぼしても滲み込まないから選びやすい。

これが合成皮革の黒。

この濃密な感じは布には出せない。

この濃密な感じは布には出せない。

これは本革の焦げ茶と黒。

触るとやはり本物を感じます。

触るとやはり本物を感じます。

明るい茶もあります。

無垢の木と本革ってどちらも使い込むほど味が出る。

相性抜群の組み合わせです。

相性抜群の組み合わせです。

ペーパーコードの座面

馴染みのない人には馴染みのない座面ですが、いわゆる名作椅子と言われる類のチェアを好きな方にはよく知られていて、まさに知る人ぞ知るものです。これがペーパーコード。

文字どおり紙ヒモを編んだものです。

文字どおり紙ヒモを編んだものです。

紙と聞くと切れるんじゃないか、水に弱いんじゃないかと不安になりますが、表面がコーティングされた高強度の座面専用のヒモなので心配無用。

手触りはやさしく、ほのかにあたたかく、座るほどにお尻に馴染みます。

軽く10年はもち、痛んだら製造元で張り替えも可能です。

軽く10年はもち、痛んだら製造元で張り替えも可能です。

木の座面

他の座面と決定的に違うのは座ったときに沈まないこと。そのかわりお尻の形状に合わせた曲面になっていることが多くゴツゴツ感はありません。 むしろさっぱりとして心地いい感触です。もう1点メリットとして挙げられるのはひっかき傷や汚れに強いこと。まず傷について、犬や猫を飼っていると革とかファブリックとかだと爪のひっかき傷がとても気になります。 それでもそれらの素材を選ぶときは「しょうがないや」と諦めモード。あまりガリガリやられれば木の座面だって傷つきますが、「破けた(ガーン…)」という最悪の事態がありません。 汚れについて、特にファブリックとの比較において、明るい色調のファブリックでは子供がジュースをこぼしたり溶けたチョコアイスを落としたりすると悲しいシミができてしまいますが、木であれば拭き取れます。

あと、永久に交換する必要がないのもメリットかな。革やファブリック、ペーパーコードはいずれヘタリがきます。それがいつになるかは使い方次第ですが、「そろそろ換え時かな」と感じるときがくる。そうなれば椅子張り屋さんに出すとかメーカーに張り替えを依頼することになる。でも木にはそれがない。これは安心かも知れません。

色について、木の色を生かして着色しないこともありますし、民芸調に塗ることもあります。 無着色と言ってもオイルフィニッシュや透明のウレタン塗装のいずれにしても若干の濡れ色になります。 色の選択肢の数としてはチェア本体の木の種類の数とほぼ一致するわけですから比較的多いと言えますが、どれも基本的に茶系なのでカラフルとは言いがたい。

座面が平面の場合とかひんやりした感触がちょっと、という場合は座面カバーなりクッションなりを敷くこともできます。そうなれば色選びは自由。

セブンチェアの座面は突板+積層合板、いちおう木製の範ちゅうですが、白やオレンジや黄色など色とりどりのカラーバリエーションがあります。

これはboチェア。座面がくぼんでいるので気持ちいい座り心地。

色で選ぶ

チェアで選ぶべき色はつぎの2つ。フレームの色

まずフレームの色。フレームとは脚であったり背もたれであったり座面以外の部分のこと。木なのかそれ以外なのか。木じゃない場合、金属であればシルバーか黒ってところでしょう。プラスチックとか合成樹脂、あるいは着色ってこともあるけどそれはちょっとカグオカの範疇外ということで。

セブンチェア。

脚がメタリックなのでモダンな印象ですが、

座面と背もたれの面積が圧倒的に大きい。

この部分を何色にするかで雰囲気はガラリと変わります。これはチーク。

座面と背もたれの面積が圧倒的に大きい。

この部分を何色にするかで雰囲気はガラリと変わります。これはチーク。

これはダークステインドオーク。詳しく。

鉄脚のカウンターチェア。黒鉄の無骨さのインパクトが大きいですが、座面の木を何にするかで印象が違います。これはチェリー。詳しく。

これはウォルナット。詳しく。

座面が同じでも木が違うと印象が変わります。例えばこれ。本体はウォルナット、座面は黒のオイルレザー。詳しく。

一方こちらは座面は同じで、本体がナラ。詳しく。

濃い色どうしを組み合わせた前者は力強さ、精悍さを感じさせ、濃い色と明るい色とを組み合わせた後者は色のコントラストと素材感のコントラスト、すなわち木とレザーという異なる素材の特徴が対比によって際立ちます。

あるいはこれ。本体はナラで座面はゴマ塩の黒。詳しく。

全身が木ということもある。

これはウォルナット。詳しく。

これはウォルナット。詳しく。

座面の色

さてさて、座面の色について。バリエーションがあり過ぎて多くの人が悩むところですが7系統に大別できます。

気になる色を見つけること、それが第一歩。実例で見ていきましょう。

白、ホワイト系

pepeサイドチェアで木はチェリー、座面はウッドノートの白。詳しく。

同じく木はウォルナットでウッドノートの白。詳しく。

太目の繊維を編みこんである張り地なので手触りはザラザラという感じ。

例えて言えば網戸を撫でている感触に似ています。

例えて言えば網戸を撫でている感触に似ています。

これはhataチェアで木はナラ、art.9445-72という座面。真っ白ではなく少し麻色がかっています。詳しく。

ウェグナーではYチェアが有名だけど、

赤、レッド系

椅子は4110チェアで木はナラ、art.8104-254という座面。朱色がかっています。手触りはサラッとしています。詳しく。

pepeアームチェアで同じ座面。木はメープルです。詳しく。

同じ座面ですが木がウォルナット、椅子は4110チェア。合わせる木によってこんなにも雰囲気が変わります。詳しく。

これは柄モノの赤。ボーダーレッドという座面です。手触りは織り地の細かな凹凸を感じます。木はチェリー。詳しく。

同じ座面で木がブナ。色合いはよく似た木だけど、木目の感じで全体としてちょっと違う。詳しく。

これも同じボーダーレッドで、木がナラのhataチェア。詳しく。

大味になりがちな柄モノですが、この座面は品よくすっきりした印象です。

赤系統といえばこれも。オレンジの木肌のチェリー。詳しく。

経年で色濃くなってもレッドブラウン、赤味であることは変わりません。

チェリーの経年変化について詳しくはこちら。

チェリーの経年変化について詳しくはこちら。

青、ブルー系

pepeアームチェア、木はブナ、art.10000-1という座面。濃い青に黄色味が少し加わっているかな。詳しく。

こんな感じ。手触りはほんの少し凹凸がある。

同じ座面で木がチェリーになったpepeサイドチェア。木が濃くなると全体のトーンも一段上がります。詳しく。

木も座面も同じでhataチェア。詳しく。

ブナのpepeアームチェアに座面はart.8104-744。詳しく。

絣(かすり)のような青、青というより紺。

和な雰囲気です。手触りは見た目のまま。サラサラしています。

アッシュのpepeアーム、座面はart.10000-21。詳しく。

青の最初に紹介したart.10000-1とファブリックそのものは同じの色違い。これは青というより緑に近い。

これは柄モノになりますが、青と白のまだら模様でカグオカではゴマ塩の青と呼んでいる座面です。椅子はhataチェア、木はナラ。

青が入っているので爽やかな印象です。詳しく。

そのpepeサイド、木はブナ。詳しく。

手触りは他のファブリックの平坦な感じからすると少しざっくりした感触。

布地そのものは柔らかいので座ると温かい。

布地そのものは柔らかいので座ると温かい。

緑、グリーン系

チェリーのpepeアームにホルムグリーンの座面。手触りはあたたか。

相性の良さを実感します。詳しく。

同じくpepeアームながら木はブナ、座面はart.9445-81という組み合わせ。さきほどに比べて全体に一段淡い。

ブナが人肌のようでそこに和服をまとったような佇まい、物静かな印象です。詳しく。

さて黒に見えますがこれも緑。木はアッシュ、座面はFR-GRNというオイルレザー。

寄るとほら、少し緑の要素を感じるでしょ。詳しく。

左が黒。並べるとわかる。逆に言えば並べないとわからない程度の深緑。

黄、イエロー系

ブナのpepeアーム。

カレイド1404という座面で、カグオカではこれをカラシ色と呼んでいます。まぶしすぎない抑え目の色合い。詳しく。

これはpepeサイドで木はナラ。

滑らかで吸い付くような感触。詳しく。

これはブナのhata。なにげにこの座面を選ぶ方がいらっしゃってどのチェアでも万遍なく出ています。詳しく。

チェリーの4110。オレンジの木肌とカラシ色とで明るく華やかな印象。詳しく。

茶、ブラウン系

濃厚な印象です。木はナラ、カレイド2884という座面。

こうして見るとよくわかる。色は焦げ茶です。カレイドシリーズに共通の滑らかで少ししっとりしたような感触。詳しく。

同じ座面。木はアッシュのpepeアーム。落ち着きを感じさせます。詳しく。

茶色の座面となると多くなるのがレザー。この4110の木はメープル、座面はMI-KW36というオイルレザー。詳しく。

これは同じ座面で木がナラの4110。詳しく。

これは木と座面が同じ(ナラ、MI-KW36)、

pepeアーム。詳しく。

pepeアーム。詳しく。

明るい茶色のレザー、YA-COGという座面。

ライトブラウンという呼び名がぴったり。詳しく。

さっきのMI-KW36と並べてみたらこんなふう。

木はどちらもナラです。

木はどちらもナラです。

さらに明るいレザーの座面。

茶色というより、もはやオレンジ。詳しく。

これもレザー。ブラックチョコレートレベルの濃さ。

手触りが柔らかなソフトレザーです。

木はナラのpepeサイド。詳しく。

木はナラのpepeサイド。詳しく。

続いて北欧ヴィンテージチェア、カグオカが付けているタイプ別通し番号はNo.1。大きな四角形の背もたれが特徴です。詳しく。

座面は黒茶(くろちゃ)と呼んでいるファブリック。手触りはそれなりにザラザラしていて、イメージとしては真冬のコート。

これも同じ黒茶の座面で、通し番号がNo.4の北欧ヴィンテージ。

角度や光の加減にもよりますが見ようによってはほぼ黒、しかしいちおう茶系統ということで。詳しく。

これは灰茶(はいちゃ)と呼んでいるファブリックの、通し番号No.2の北欧ヴィンテージ。ホームベースのような形の背もたれが特徴。

濃いグレーに茶が混ざることであたたかさと親しみやすさが感じられます。寒い北欧にぴったりな色。詳しく。

左が黒茶で右が灰茶、光が差すと黒茶も明るく見えます。

茶色といえば実はこれもそうです。

ご存知Yチェア、ペーパーコードの座面。

文字どおり紙の紐を編んだものです。

色は黄土色というかクラフトカラーというか。

木はオーク。

ご存知Yチェア、ペーパーコードの座面。

文字どおり紙の紐を編んだものです。

色は黄土色というかクラフトカラーというか。

木はオーク。

これは同じウェグナーのCH47という玄人好みな椅子です。フレームはビーチのソープフィニッシュ。詳しく。

そして座面はペーパーコード。初めは明るい色をしていて、使うほど年月を経るほど濃くなっていくのは木と同じ。

ナラのboチェア。すっきり気持ちのいい縦ラインと丸い座面がコロッとしていてかわいいダイニングチェア。詳しく。

これがナラ色。濃すぎず明るすぎない茶色。

ファブリックには出せない自然な濃淡や木目、深まる味わいが魅力。

ファブリックには出せない自然な濃淡や木目、深まる味わいが魅力。

ブナのboチェア。淡いピンクとして赤系にいれようか迷ったけど、何年か経つと赤味が消えて黄色味のある茶色になるから茶系統に分類しました。

お尻に合うよう曲面になった座面と背中に吸い付くようにフィットする背もたれの気持ち良さに驚くはず。ぜひ試し座りを。詳しく。

黒、ブラック系

さて黒。ナラのhataチェアにブラックオイルレザー(MI-KW13)。詳しく。

厳粛であり都会的であり優雅でもある色。あまりのかっこよさにためらいすらする。

見よこの風格、力強さを。座面は同じで木がウォルナット、男前です。詳しく。

一方こちらは似たような座面ながらちょっと違う、YA-BLKという天然皮革。チェアはナラの4110。詳しく。

正直、MI-KW13と見分けがつかないほど似てる。YA-BLKのほうが若干シワがあるかな。どちらも厚手のレザーで高級感たっぷり。

続いてチェリーのpepeサイドにRIO-0015というレザー。もちろん本革です。

これは前2つ(MI-KW13、YA-BLK)との違いが明らかで、表面にシボがある。それが表情を軽快な印象にしています。詳しく。

北欧ヴィンテージチェアの通し番号No.3、座面は黒の合成皮革。

天然皮革と比べると光沢があり、座ったときにお尻が滑る感じ。

それでも黒ならではのかっこよさがあります。詳しく。

北欧ヴィンテージチェアのNo.1が再登場(茶系統で既出)、こんどは黒の合成皮革ソフトタイプ。

こうして見るとツヤ消しな感じがわかります。座面の滑りもありません。詳しく。

ガラッと変わって、アッシュのhataチェアに座面がゴマ塩の黒(HOLLY1PLAIN06)。

黒は黒でも白が入ってるのでカジュアルなイメージ。チェック柄がおしゃれです。詳しく。

同じ座面で木がナラだとこんな感じ。一段落ち着きます。ナラのテーブルに合わせるならこちら。詳しく。

ナラのフレームにゴマ塩の黒は同じで、pepeサイドだとこう。hataとpepeでタイプこそ違えど、落ち着きの度合いは同じ。詳しく。

こんどはpepeサイドと座面は同じで、木がチェリー。これはまた違った印象。赤と黒という強い組み合わせが放つ独特なオーラがあります。詳しく。

同じ組み合わせでpepeアームになるとこう。詳しく。

UNI Senior(4110)、これも同じ組み合わせですが他とは違ってカジュアルな印象があるのはこのフォルムによる。詳しく。

ウェグナーのCH20、ブナのフレームに黒いファブリックの座面。

よく見ると真っ黒ではなく、どことなく赤味を含んでる。詳しく。

セブンチェア。

そして締めはウォルナットのboチェア。詳しく。

黒ではなく焦げ茶なんだけど、

白いメープルやオレンジのチェリーなどの家具になる木の中においては

まぎれもなく黒。精悍で力強く、インパクトがあります。

白いメープルやオレンジのチェリーなどの家具になる木の中においては

まぎれもなく黒。精悍で力強く、インパクトがあります。

サイズで選ぶ

チェアのサイズはW(横幅、全幅)、D(奥行き)、H(全高)、SH(座面高)の4つ。一番気になるのは座面高(SH)じゃないでしょうか。これが座り心地にもっとも影響するからです。 チェックすべきは座ったときに足裏が床につくかどうか。座面が高くて足が宙でブラブラ、なんて状態では落ち着きません。 国内で製造されているダイニングチェアで多いのが42~43cm、これは標準的な体格の日本人にちょうどよいとして導き出された高さです。

宮崎椅子製作所のユニ・シニア(4110)。右がオリジナルでSH44cm、左は脚を3cmカットしたSH41cm。

1例として小柄な女性が座ったとき

44cmでは浮いていた足が、

44cmでは浮いていた足が、

41cmならご覧のとおり。

このほうが断然落ち着きます。

このほうが断然落ち着きます。

背格好は人それぞれなのでもっと高いほうが座りやすいという人がいれば、もっと低いほうがいいという人もいますから42cmにこだわらず、チェアを新調する際にはいい機会なので幾通りもの高さのチェアに座ってみて自分が座りやすい高さを見つけてください。

※高くするにはチェアの脚と床の間に板を挟む、低くするには床に広めの板や雑誌を置いてそこに自分の足を載せれば体感できます。

※高くするにはチェアの脚と床の間に板を挟む、低くするには床に広めの板や雑誌を置いてそこに自分の足を載せれば体感できます。

そしてこれが大事なことなのですが、座りやすい座面高が決まればテーブルの高さも自ずから決まります。

テーブル高と座面高の差のことを差尺(さしゃく)といいますが、使い勝手のいいダイニングセットにするには差尺の考え方が大切です。

これが差尺。

詳しくはこちらをご参照ください。

詳しくはこちらをご参照ください。

脚先を切って座面高を低くするのは木製なら難なくでき、金属製は少々手間がかかります。

チェアはトータルでデザインされているので脚を短くするとオリジナルとバランスが変わってきます。

もっとも、チェアの種類にもよりますがよほど切らなければそう変にはなりません。

3cm切るとこうなる。

先端の細さがちょっと違うのがわかります?

先端の細さがちょっと違うのがわかります?

これも切れなくはないけどキャップが取り外しづらく、取れたら取れたでつぎに付けたときに外れやすくなったりする。

1つ疑問が湧いてくる。

パパは大柄、ママは小柄、どちらに合わせればいい?

まずは中間を検討すべきだと思います。ふたりがそれぞれ一番座りやすい高さを見つけ、その間をとる。特に問題がなければそれでいけばいい。

その際、もっとも一般的な高さである42cmという数字を考慮にいれる。 というのは巷のレストランがこの高さであることが多いことからわかるように、老若男女を問わず少なくとも外では一番馴染んでいる高さだから。 この高さにしておけば大きな不都合がないということです。

なので、まずはご自分たちの理想値を検討し、同時に目安の値を考慮し、やや高めにするとか低めにするとかの微調整をすればよいと思います。

パパは大柄、ママは小柄、どちらに合わせればいい?

まずは中間を検討すべきだと思います。ふたりがそれぞれ一番座りやすい高さを見つけ、その間をとる。特に問題がなければそれでいけばいい。

その際、もっとも一般的な高さである42cmという数字を考慮にいれる。 というのは巷のレストランがこの高さであることが多いことからわかるように、老若男女を問わず少なくとも外では一番馴染んでいる高さだから。 この高さにしておけば大きな不都合がないということです。

なので、まずはご自分たちの理想値を検討し、同時に目安の値を考慮し、やや高めにするとか低めにするとかの微調整をすればよいと思います。

つぎに横幅、全幅(W)について。

これは2つの面に影響を及ぼす数値です。

これは2つの面に影響を及ぼす数値です。

1つは座り心地。当然、横幅が広いほうがゆったりと座れます。

ここで注意。CH47の55cmという数値は座面幅、

対するYチェアの座面幅は49cmで肘掛けを含めた全幅は55cm。

ごっちゃにしてはいけません。

対するYチェアの座面幅は49cmで肘掛けを含めた全幅は55cm。

ごっちゃにしてはいけません。

もう1つ、チェアの横幅はテーブルにセットできるチェアの数にも関係します。

横幅が狭いチェアなら入るところ、幅が広いがために入らないというケースがあります。 例えば幅が50cmのチェアならテーブルの脚間が160cmもあれば3つ並ぶわけです。 ところが55cm幅だとチェアだけで165cmとなって同じテーブルなのに入らない。

横幅が狭いチェアなら入るところ、幅が広いがために入らないというケースがあります。 例えば幅が50cmのチェアならテーブルの脚間が160cmもあれば3つ並ぶわけです。 ところが55cm幅だとチェアだけで165cmとなって同じテーブルなのに入らない。

ではそれぞれの全幅を測ってみましょう。

まずは北欧ヴィンテージチェアから。

まずは北欧ヴィンテージチェアから。

49.5cmといったところ。

53.5cmですかね。

49.5cm、北欧ヴィンテージと同じ。

肘掛けが付いていながらこのサイズというのは要チェック。

安楽性とコンパクトを兼ね備えているということ。

肘掛けが付いていながらこのサイズというのは要チェック。

安楽性とコンパクトを兼ね備えているということ。

ではYチェア。

55cm、広い。

その分ゆったりしているということだけど、場所はとる。

その分ゆったりしているということだけど、場所はとる。

もっと広いのがユニ・マスター。

なんと59cm。このチェアはスペースを気にせず、身をゆだねて寛ぎたい人向け。

48cm。

やはり肘掛けがないと幅が狭いとわかります。

やはり肘掛けがないと幅が狭いとわかります。

ではいかにもスリムに見えるセブンチェアはどうか。

46cm。これまでで最小。

ところが背もたれの幅が50cmある。意外な展開。

ところが背もたれの幅が50cmある。意外な展開。

見るからにコンパクトなboチェア。

42cm、セブンより4cmも狭い。

さて最後はR+Rダイニングチェア。

36cm、圧倒的にコンパクト。

カタログ値では38cmだけど実測値はこう。

Yチェアより19cmも狭い。これぞ最小。

つまり大人数で座りたいときには一番有利ということ。

カタログ値では38cmだけど実測値はこう。

Yチェアより19cmも狭い。これぞ最小。

つまり大人数で座りたいときには一番有利ということ。

まとめ、手前から狭い順。

一番狭いものと一番広いものの差は23cm!

ユニ・マスターが2つ並ぶところにR+Rダイニングチェアなら3つ並ぶということです。

幅が狭くなると座り心地はどうよ?と気になりますが、ここに挙げたチェアはどれも座り心地はいい。 あとは好みです。他人の感想はあくまで他人の感じ方。実際に座ってみるのがベストです。カグオカなら全部座り試すことができます。

ユニ・マスターが2つ並ぶところにR+Rダイニングチェアなら3つ並ぶということです。

幅が狭くなると座り心地はどうよ?と気になりますが、ここに挙げたチェアはどれも座り心地はいい。 あとは好みです。他人の感想はあくまで他人の感じ方。実際に座ってみるのがベストです。カグオカなら全部座り試すことができます。

| 商品名 | 幅mm▼ | 奥行mm▼ | 高さmm▼ | 座高mm▼ | 肘高mm▼ | 重さkg▼ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Yチェア | 550 | 510 | 760 | 450 | 700 | 4.1 |

| セブン | 500 | 520 | 790 | 430 | - | 3.8 |

| CH20 | 540 | 470 | 730 | 460 | - | 5.2 |

| CH47 | 500 | 510 | 790 | 440 | - | 5.0 |

| J39 | 480 | 430 | 770 | 465 | - | 4.3 |

| hata | 500 | 505 | 725 | 420 | 625 | 5.1 |

| UNI Junior | 490 | 475 | 720 | 440 | - | 4.0 |

| UNI Senior | 490 | 475 | 720 | 440 | - | 4.8 |

| UNI Master | 595 | 485 | 720 | 440 | 640 | 5.7 |

| pepeアーム | 535 | 550 | 770 | 435 | 610 | 4.9 |

| pepeサイド | 535 | 550 | 770 | 435 | 490 | 4.7 |

| bo | 420 | 485 | 850 | 410 | - | 3.5 |

| R+R | 380 | 475 | 745 | 430 | - | 3.9 |

※重さは参考値。木の種類、座面の種類によって異なります。

※座高とは座面高、肘高とは肘掛けの高さのこと。

※サイズはカタログ値。実測値と異なる場合があります。

ではテーブルにセットしてみましょう。

角型(長方形、正方形)のダイニングテーブルの場合

テーブルの長さが180cm、脚間が169cm、チェア幅が48cm。

チェアとチェアの間に約6cmの隙間を取れるから出し入れがスムーズ。

チェアとチェアの間に約6cmの隙間を取れるから出し入れがスムーズ。

同じテーブルで、チェア幅が55cm。肘掛けがある分、場所をとる。

見るからに窮屈でしょう。ギチギチだと使いづらい。

見るからに窮屈でしょう。ギチギチだと使いづらい。

| 長辺 | typeR1 | typeS | typeT2 | typeT3 |

|---|---|---|---|---|

| 1400mm | 1160mm | 1290mm | 1150mm | 1230mm |

| 1500mm | 1250mm | 1390mm | 1240mm | 1320mm |

| 1600mm | 1360mm | 1490mm | 1320mm | 1400mm |

| 1700mm | 1440mm | 1590mm | 1420mm | 1500mm |

| 1800mm | 1540mm | 1690mm | 1520mm | 1600mm |

| 1900mm | - | 1790mm | 1610mm | 1690mm |

| 2000mm | - | 1890mm | 1710mm | 1790mm |

| 2100mm | - | 1990mm | 1810mm | 1890mm |

※1 typeRは天板直下の最も狭い部分の距離。接地部では+100mm。

※2 脚の位置が天板の内側の場合

※3 脚の位置が天板の4隅の場合

テーブルにチェアをいくつセットできるか?

テーブルの脚と脚の間の距離(脚間の距離)とチェアの幅によります。

例えばチェア幅が1脚あたり50cmであれば2脚で100cm、加えてチェアの出し入れのための左右のスペースをある程度見込んだ合計値よりもテーブルの脚間の距離が大きければセットできます。

チェアを長辺に2脚セットしてAさんとBさんが座るとします。するとAさんの左側、AさんとBさんの間、Bさんの右側の計3箇所の余裕スペースをみることになり、それぞれ5cmとったとすればチェア幅の100cmと足して115cm、これならW140cmで大丈夫だ。いや5cmでは隣りどうしがちょっと近い、もう少し余裕が欲しいとなればスペースを10cmずつとってみる。すると130cmだからtypeSならW150cmでいいけどtypeRならW160cmという具合にテーブルのサイズもそれに応じて大きくなるというわけです。

2番目に幅の狭いboチェア。チェア幅42cm。

チェアとチェアの間に約8.5cmの隙間がある。かなりの余裕。

チェアとチェアの間に約8.5cmの隙間がある。かなりの余裕。

小さめの正方形や丸いテーブルにおすすめなのがUNI Junior(ユニ・ジュニア)(残念ながら製造中止)。

座面が三角形だからテーブル下で椅子どうしがケンカしない。

1辺80cmのコンパクトな正方形にもほらご覧のとおり。

丸ダイニングテーブルの場合

椅子はテーブルの脚と脚の間に差し込むことになるため、その脚と脚の間の距離、すなわち脚間の距離と合わせようとする椅子の幅の関係の確認が必要となります。

つぎの表で直径ごと、脚数ごとの脚間の距離がわかります。

| 直径 | 3本脚 | 4本脚 | 5本脚 | 6本脚 | 8本脚 |

|---|---|---|---|---|---|

| 800mm | 520mm | - | - | - | - |

| 900mm | 580mm | - | - | - | - |

| 1000mm | 640mm | 520mm | - | - | - |

| 1100mm | 720mm | 580mm | - | - | - |

| 1200mm | - | 630mm | 540mm | - | - |

| 1300mm | - | 700mm | 580mm | - | - |

| 1400mm | - | 770mm | 630mm | - | - |

| 1500mm | - | 850mm | 680mm | 560mm | - |

| 1600mm | - | 910mm | 720mm | 610mm | - |

| 1700mm | - | 970mm | - | 660mm | - |

| 1800mm | - | 1020mm | - | 700mm | 520mm |

丸ダイニングテーブルの脚は末広がりになっていて、下へ行くほど脚間は広い。上表の数値は天板直下の最も狭い部分の距離で、床に着く接地部では+100mmです。椅子に座った時にちょうど座面のあたり(ここが椅子が入るかどうかの肝の箇所、床から42cm程度の高さ)は表の数値の+50mm程度とみなすことができます。

単純に、テーブルの脚間>椅子幅となっていれば差し込めます。あとはテーブルの直径によっては椅子を差し込んだ先のテーブル下で椅子の脚どうしがぶつかるとか、肘掛けが付いている椅子であれば肘掛けがテーブルの天板や幕板に当たって止まることがあります。

ゆったり具合とセットできるチェアの数は背反関係にあります。

幅が広ければ、肘掛けがついていればくつろいで座れるけれど、幅の広さをほどほどにしておかないと座れる人数が減るし、人数を増やそうとすると狭くする必要が出て、肘掛けはつけられない。

どこで折り合いをつけるか。通常は置けるテーブルの大きさに制限があるので、そのサイズと座る人数とからセットできるチェアの横幅の許容範囲が決まってきます。

肘掛けがあったほうがいいのかなくてもいいのか、下で書いているように肘掛けにも程度があるし、結局のところ実際に座ってみるのが一番です。

カグオカショップ(実店舗)では多くの椅子をテーブルにセットして座り比べることができます。

カグオカショップ(実店舗)では多くの椅子をテーブルにセットして座り比べることができます。

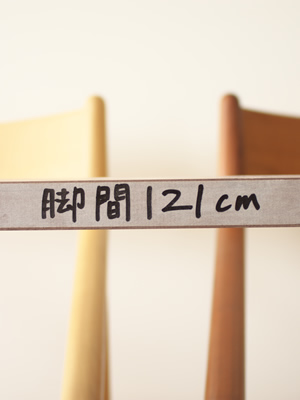

お問い合わせいただきました。(情報共有) 「ウチのテーブルは長辺の脚と脚の間の距離が121cmで、床からテーブルの天板下までの高さが65.5cmなんだけど、長辺にpepeサイドチェアを2つ並べられますか?それとどれぐらい奥まで差し込めますか?」というご質問をいただきました。そこですぐにカグオカのショップに展示している現物と、カグオカの工場で寸法どおりに加工して持って上がった木材を使って状況を再現して確かめてみたのが次の写真です。

状況を再現してみました。

テーブルの長辺の脚間は121cm。

テーブルの脚とチェアとの間にあるスペースに注目。

pepeサイドの幅が53.5cmだから2脚で107cm。

テーブルの脚間との差は14cm。

隙間は3箇所あるから3等分すると4~5cmというところ。

決して悠々ではないけど実用範囲内ではあるでしょう。

pepeサイドの幅が53.5cmだから2脚で107cm。

テーブルの脚間との差は14cm。

隙間は3箇所あるから3等分すると4~5cmというところ。

決して悠々ではないけど実用範囲内ではあるでしょう。

そしてチェアを奥に差し込む。

背もたれのところまで入るということがわかりました。

お問い合わせをいただけばなるべく今回のように現物で確認をして回答いたします。 そしてこの場で情報共有していきたいと思っています。

お問い合わせをいただけばなるべく今回のように現物で確認をして回答いたします。 そしてこの場で情報共有していきたいと思っています。

肘掛けの有無

そのメリット、デメリット

肘掛けがついているかついていないか、どちらのチェアに座った経験が多いかを想像すると、学校も会社も外食のレストランも基本的には肘掛けなしですからおそらくついていないもののほうが多いと思います。肘掛けつき・肘掛けなし、それぞれ長所短所がありますからチェアを新調するにあたりこれまで縁のなかった肘掛けつきのチェアを検討なさってみるのもいいのではないでしょうか。 いくつかの観点から考えてみましょう。

まずは区分をはっきりさせます。 すべてのダイニングチェアはつぎの3つに大別できます。

肘掛けレベル0 = 肘掛けなし

肘掛けレベル1 = 小さな肘掛けがついている

肘掛けレベル2 = 大きな肘掛けがついている

肘掛けレベル1 = 小さな肘掛けがついている

肘掛けレベル2 = 大きな肘掛けがついている

奥はCH20、これがレベル1。

肘掛けが小さいでしょう?

肘掛けが小さいでしょう?

右はpepeサイド、これもレベル1。

pepeアーム、

これは肘掛けがしっかりとあるからレベル2。

これは肘掛けがしっかりとあるからレベル2。

そしてhataチェアもレベル2。

ではメリット、デメリットをみていきます。

安楽性

肘掛けの有無によって比較すべきは座り心地ではなくて、どれだけゆったりできるかという安楽性。

肘掛けがない場合(レベル0)、手はこうなるわけです。

いたって普通。

これしか知らなければ特に何とも思わない。

メリットもなければデメリットもない。

レベル1のpepeサイドの場合、斜めになった肘掛けに肘をぴったり添えるという感じ。

わずかなことなんだけど、これだけでけっこう安らぎます。

同じくレベル1のCH20だけど、これはまさに肘をピンポイントでのせる形。

ちょっとしたことなんだけど、あるとないとでは違うんだなあ。

そしてしっかりと肘掛けのあるレベル2のpepeアーム。肘の重さを肘掛けに全面的に預けられるゆったり度ときたら!

これもレベル2のhataチェア。

贅沢感といいますか、特別感といいますか。

身を預けてくつろげます。

贅沢感といいますか、特別感といいますか。

身を預けてくつろげます。

同じレベル2のhataチェアとYチェアですが、

ご覧のとおり肘掛けの広がりが違う。

ご覧のとおり肘掛けの広がりが違う。

肘掛けの内寸がhataチェアは42cm、

Yチェアは50cm。

この違いによって、大柄なデンマーク人仕様ということもありYチェアは日本人が座ると開放的な印象、一方さすが日本人仕様のhataチェアは程良くフィットしているというか「包まれている感」があります。

引き代(ひきしろ)の問題

引きしろというのはチェアをダイニングテーブルにセットする際、立ったり座ったりするのに必要な距離のこと。 肘掛けの有無によってその距離が変わってきます。壁から58cm。少なくともこれぐらいは離したいという目安となる距離です。

レベル0、肘掛けなしの4110に座っています。

こうして難なく横に足を抜くことができます。

同じ58cmでも肘掛けレベル1のpepeサイドだとこうなる。

レベル2のYチェアだとこう。男性であればさらに窮屈になる。レベルが同じhataチェアもpepeアームも状況は変わらない。そこでもっと距離をとってみる。

壁との距離を4cm広げて62cmにしてみた。

自然に立つことができます。

体格にもよるのでね、大柄な人であれば63~64cmくらいみておいたほうがいいかも知れません。

肘掛けなしがどれぐらい壁に寄れるかやってみた。

だいぶ近いのわかります?

だいぶ近いのわかります?

壁との距離50cm。これが限界と思います。

わかったこと。

肘掛けのないレベル0の椅子であれば引き代は50cm以上あればいいが、レベル1や2のチェアの場合は肘掛けの分だけ広くなって63cm前後が目安。

安楽性は肘掛けありに、スペース的には肘掛けなしに軍配が上がるというわけです。

肘掛けのないレベル0の椅子であれば引き代は50cm以上あればいいが、レベル1や2のチェアの場合は肘掛けの分だけ広くなって63cm前後が目安。

安楽性は肘掛けありに、スペース的には肘掛けなしに軍配が上がるというわけです。

軽さで選ぶ

主だったチェアの重さをはかってみました。厳密に言えば木や座面の種類で変わるのですが、同じ種類のチェアの間で大きな差はありません。

| 軽い順 | 名称 | 重さ |

|---|---|---|

| 1 | bo(ウォルナット) | 3.5kg |

| 2 | セブンチェア | 3.8kg |

| 2 | 北欧ヴィンテージ | 3.8kg |

| 4 | Yチェア(オーク) | 4.1kg |

| 5 | J39(ビーチ) | 4.3kg |

| 6 | pepeサイド(チェリー) | 4.7kg |

| 7 | ユニ・シニア(ナラ) | 4.8kg |

| 8 | hata(ナラ) | 5.1kg |

| 9 | pepeアーム(メープル) | 5.2kg |

| 9 | CH20(オーク) | 5.2kg |

今回、4.1kgだったYチェア。

軽いもんです。

軽いもんです。

女性でも片手でほら。

1番重かったpepeサイドにしても大差ありません。

1番重かったpepeサイドにしても大差ありません。

結論。

この軽さですし、いったんダイニングにセットしてしまえば持ち上げて長距離を移動するなんてこともそうそうないわけですから、チェア選びの際に重さを気にする必要はないと思います。

この軽さですし、いったんダイニングにセットしてしまえば持ち上げて長距離を移動するなんてこともそうそうないわけですから、チェア選びの際に重さを気にする必要はないと思います。

座り心地で選ぶ

さあ来ました、座り心地。インテリアである以上見た目も大切ではありますが、ダイニングチェアを日常道具と割り切るならばもっとも重視すべきが座り心地。

ところが「心地」という曖昧な尺度、これが難しいのです。

チェアの座り心地を左右する要素はいくつかあります。背もたれの曲線だったり、後ろへの傾き具合だったり、座面のくぼみとか傾斜の具合だったり。 これらを単独で評価するのは意味がなく、同時かつ総合的に評価されるべきものです。

そしてさらに輪をかけて厄介なのは座る人の体格や癖、嗜好が百人百様であること。 そのチェアがいくら客観的に評価が高かろうと低かろうとあなたの評価とは無関係ということです。

例えば背もたれの曲線。

こんなにも違いますが、どちらが心地いいかは人それぞれです。

後ろへの傾き具合。手前の4110のほうが立っているからと言って、寛げないということはない。とても座り心地のいいチェアです。

座面の傾斜をデジタル角度計で測ってみた。

hataチェアは2.9度、

hataチェアは2.9度、

Yチェアは2.5度、

pepeサイドは2.2度。

どれもそれぞれ座りやすい。

どれもそれぞれ座りやすい。

つまり部分部分を取り出して比較したところで座り心地はまったくわかりません。

わたし自身のランキングを作ることは可能ですが人が変わればランキングも変わります。

自分にとっての座り心地のいい椅子を見つけるには実際に座ってみるより他はありません。

カグオカの実店舗では19種類のダイニングチェアを座り比べいただけます。

わたし自身のランキングを作ることは可能ですが人が変わればランキングも変わります。

自分にとっての座り心地のいい椅子を見つけるには実際に座ってみるより他はありません。

カグオカの実店舗では19種類のダイニングチェアを座り比べいただけます。

仕上げ方法を選ぶ

チェアの仕上げ方法はつぎの5つに大別されます。- オイルフィニッシュ

- 蜜蝋ワックス仕上げ

- ソープフィニッシュ

- ウレタン塗装

- ラッカー塗装

オイルフィニッシュ

木材に植物性のオイルを染み込ませて汚れがつくのを防いだり表面の毛羽立ちを抑える仕上げ方法で、木の手触りや質感を損なわず家具として使い込むほどに自然な風合いが加わりツヤが出るので無垢の木の家具の仕上げとして最適な方法。ただし使っているうちに油分が抜けてきたと感じたときにはメンテナンスオイルを擦り込むといったお手入れが必要です。オイルフィニッシュ用のオイルのメーカーにはオスモ、リボス、ワトコなどがあり、それぞれにワックス成分が多いとか少ないとか、乾きが早いとか遅いとか、色がつくとかほとんどつかないとかの特徴があります。

木材に植物性のオイルを染み込ませて汚れがつくのを防いだり表面の毛羽立ちを抑える仕上げ方法で、木の手触りや質感を損なわず家具として使い込むほどに自然な風合いが加わりツヤが出るので無垢の木の家具の仕上げとして最適な方法。ただし使っているうちに油分が抜けてきたと感じたときにはメンテナンスオイルを擦り込むといったお手入れが必要です。オイルフィニッシュ用のオイルのメーカーにはオスモ、リボス、ワトコなどがあり、それぞれにワックス成分が多いとか少ないとか、乾きが早いとか遅いとか、色がつくとかほとんどつかないとかの特徴があります。

蜜蝋ワックス仕上げ

木材表面に蜜蝋を塗って仕上げる方法。これもオイルフィニッシュと同じく木の手触りや質感を損なわず無垢の木ならではの味わいが深まっていきます。宮崎椅子製作所のチェアはこの仕上げ。

木材表面に蜜蝋を塗って仕上げる方法。これもオイルフィニッシュと同じく木の手触りや質感を損なわず無垢の木ならではの味わいが深まっていきます。宮崎椅子製作所のチェアはこの仕上げ。

ソープフィニッシュ

木材表面に石鹸水を塗って仕上げる方法。木材内部に染み込むわけではなく「表面のワックス成分で汚れをつきづらくする」という点で蜜蝋ワックスと同類ですが、ソープフィニッシュは石鹸成分による見た目の白さが独特です。それゆえ当初はかえって手垢などが目立つこともあります。チェアに座ったり肘掛けや背もたれに触れることで次第に白さは消えていきます。

木材表面に石鹸水を塗って仕上げる方法。木材内部に染み込むわけではなく「表面のワックス成分で汚れをつきづらくする」という点で蜜蝋ワックスと同類ですが、ソープフィニッシュは石鹸成分による見た目の白さが独特です。それゆえ当初はかえって手垢などが目立つこともあります。チェアに座ったり肘掛けや背もたれに触れることで次第に白さは消えていきます。

左が蜜蝋ワックス、右がソープフィニッシュ、木はどちらもアッシュです。蜜蝋ワックスのほうが2年ほど経年変化して色が濃くなっていることを考慮してもソープフィニッシュの白さがわかります。

ウレタン塗装

文字どおりウレタン塗料を塗る方法です。ウレタンは固まると硬い塗膜となって木の表面を守ります。水や熱に強くて洗剤で洗うこともできるので汚れがつきやすい状況(小さい子供がいる、不特定多数の人が使う)では安心な反面、木の肌触りは失われます。

文字どおりウレタン塗料を塗る方法です。ウレタンは固まると硬い塗膜となって木の表面を守ります。水や熱に強くて洗剤で洗うこともできるので汚れがつきやすい状況(小さい子供がいる、不特定多数の人が使う)では安心な反面、木の肌触りは失われます。

ラッカー塗装

ウレタンとは性質の異なるものの同様に化学成分からなるラッカー塗料を塗る方法で、チェアに着色をしている場合にこの塗装であることがほとんどです。ウレタン塗装同様、強い塗膜で汚れを防ぎます。

ウレタンとは性質の異なるものの同様に化学成分からなるラッカー塗料を塗る方法で、チェアに着色をしている場合にこの塗装であることがほとんどです。ウレタン塗装同様、強い塗膜で汚れを防ぎます。

セブンチェア、これはラッカー塗装です。

仕上げ方法まとめ

それぞれ一長一短があり、それは使用場面や素材によって長所にもなれば短所にもなりうるものです。

無垢の木でできたチェアにとっての魅力度でいえば

オイルフィニッシュ汚れのつきにくさ、ついた汚れの落としやすさの順をつけると

それぞれ一長一短があり、それは使用場面や素材によって長所にもなれば短所にもなりうるものです。

無垢の木でできたチェアにとっての魅力度でいえば

オイルフィニッシュ汚れのつきにくさ、ついた汚れの落としやすさの順をつけると

価格で選ぶ

座り心地やデザイン、肘掛けの有無も大事だけど予算内におさめたい。これが一番なのが現実。同じチェアであっても樹種や座面の種類、仕上げ方法によって価格が違います。

ここでは最安値を比較してみます。(税別、2023年1月現在)

| 安い順 | 名称 | 最安値 |

|---|---|---|

| 1 | pepeアーム | 45,800円 |

| 1 | pepeサイド | 45,800円 |

| 3 | UNI Senior(4110) | 51,600円 |

| 4 | bo | 52,200円 |

| 5 | セブンチェア | 52,000円 |

| 6 | hata | 71,400円 |

| 7 | CH20 | 75,000円 |

| 8 | Yチェア | 76,000円 |

| (税別) | ||

pepeアーム、pepeサイドって意外に安いんだ、という印象。Yチェア2脚でpepeが3脚買える。

家族全員分の椅子を購入できるのが理想ですが予算に応じて例えばとりあえずパパママの分だけ新調して子供が小さいうちはキッズチェアで我慢させる、1点豪華主義で憧れのYチェアを1脚だけ奮発してあとはもう少し手頃なものにしておくなどのやり方はよくあることです。

例えば家族4人でダイニングチェアにかけられる予算が20万円の場合

| case1 | |

| pepeアーム(もしくはサイド)×4 | |

| 合計 | 183,200円 |

| case2 | |

| UNI Senior×4 | |

| 合計 | 206,400円 |

| case3 | |

| boチェア×4 | |

| 合計 | 208,800円 |

| case4 | |

| pepeアーム(もしくはサイド)×3 | |

| 137,400円 | |

| hataチェア×1 | 71,400円 |

| 合計 | 208,800円 |

| case5 | |

| UNI Senior×3 | |

| 154,800円 | |

| hataチェア×1 | 71,400円 |

| 合計 | 226,200円 |

| case6 | |

| pepeアーム(もしくはサイド)×3 | |

| 137,400円 | |

| Yチェア×1 | 76,000円 |

| 合計 | 213,400円 |

| ※ | あくまで最安値の仕様を選んだとして。 実際はさらに送料、消費税がかかります。 |

チェア別評価

最後にダイニングチェアそれぞれの特徴を個別に見ていきます。チェア別評価その1 Yチェア(カールハンセン&サン)

いわずと知れた世界のベストセラー、Yチェア。

名作といわれる美しいデザイン、いつかは我が家にと夢見る憧れの椅子。

- 運びやすさ… 大きくてかさばるが軽いので4

- くつろぎ度… 大きな肘掛けと背もたれに包まれる至福5

- コンパクトさ… 幅をとるので2

- テーブル下へ潜る… 肘掛けがあって潜らないから2

- プライス… 高いから1

円弧を描く肘掛けと背もたれのおかげでゆったりとした座り心地。

細身のフレームとペーパーコードの組み合わせによって片手で持てるほど軽いのも長所。

なにより美しいデザインは目の保養。

一方で大きな肘掛けが横幅をとることは否めない。そのせいで同じ大きさのテーブルにセットできる数はおのずと少なくなる。テーブルは必然的に大きめに。 また肘掛けが天板の縁に当たるため座らないときでもテーブルの下に差し込むはできない。それはつまり部屋のスペースをくうということ。 そして価格の高さ。樹種や仕上げによって上下するけれど最低でも1脚76,000円(税別)。家族全員分を揃えるのはハードルが高い。

一方で大きな肘掛けが横幅をとることは否めない。そのせいで同じ大きさのテーブルにセットできる数はおのずと少なくなる。テーブルは必然的に大きめに。 また肘掛けが天板の縁に当たるため座らないときでもテーブルの下に差し込むはできない。それはつまり部屋のスペースをくうということ。 そして価格の高さ。樹種や仕上げによって上下するけれど最低でも1脚76,000円(税別)。家族全員分を揃えるのはハードルが高い。

この椅子の魅力、

それはデザインの美しさ。

Yチェアについてのさらに詳しいページはこちら。

チェア別評価その2 hataチェア(宮崎椅子製作所)

木の塊から削りだした流麗な曲線が美しい。座り心地とコンパクトサイズを両立。

- 運びやすさ… 比較的にサイズがコンパクトで持ちやすいので4

- くつろぎ度… 包み込まれて至福のときを過ごせるから5

- コンパクトさ… 肘掛け付きのわりにコンパクトなので4

- テーブル下へ潜る… 肘掛けが比較的に低く天板をかわせるので4

- プライス… 宮崎椅子製作所の中では高い部類だから3

日本人向けにデザインされているので座ったときの肘掛けまでの距離が遠すぎず近すぎず、身体が包まれているような感覚。

肘掛け付きでありながら横幅が狭く場所をとらない。そして肘掛けの先が天板の縁に当たらないためテーブルの下に全体の半分くらいは潜り込む。

安楽性と省スペースを同時に実現。8種類の樹種、109種類の座面から選べるバリエーションの多さも魅力。

木をたっぷり使っているのでそれなりに重い。造形に材料と手間がかかるため価格は安くはない。

木をたっぷり使っているのでそれなりに重い。造形に材料と手間がかかるため価格は安くはない。

この椅子の魅力、

それは座り心地とコンパクトさの両立。

hataチェアについてのさらに詳しいページはこちら。

チェア別評価その3 UNI Senior(宮崎椅子製作所)

潔さを感じる、すっきり洗練されたフォルム。

- 運びやすさ… かさばらず持ちやすいので5

- くつろぎ度… 広い背もたれでくつろげるから4

- コンパクトさ… 大きすぎず小さすぎないので4

- テーブル下へ潜る… 背もたれまで差し込めるので5

- プライス… 高すぎないので4

デンマークで1950~70年代に活躍したデザイナー、カイ・クリスチャンセンが「自分がデザインした中で最も気に入っている椅子のひとつ」と語るのもうなづける、一見シンプルながら細部にこだわりが見て取れる洗練されたフォルム。このスッキリ・フェイスはカグオカ好み。

座り心地はノーマルで不満がない。背もたれの曲線が背中にフィットして気持ちがいい。肘掛けがないので手のやり場はテーブル面かひざの上かになるけど、肘掛けがないということは座らないときに椅子がテーブルの下に思いっきり差し込めるということ。 ダイニングセット全体の床における占有面積がほとんどテーブルと同じ。動線を広く確保できるのでこれはありがたい。

また横幅が49cmと狭いので長辺に3人座りたいときに効いてくる。例えば肘掛けがついているYチェアは幅が広くて55cm、ユニ・シニアとは6cmの差。 3つ並べるとすれば6×3=18cm、約20cmもの大差がつく。Yチェアは3つ並べるにはテーブルの長さが200cm必要なところがユニ・シニアなら180cmで済むということ。 8種類の樹種、109種類の座面から選べるバリエーションの多さも魅力。

座り心地はノーマルで不満がない。背もたれの曲線が背中にフィットして気持ちがいい。肘掛けがないので手のやり場はテーブル面かひざの上かになるけど、肘掛けがないということは座らないときに椅子がテーブルの下に思いっきり差し込めるということ。 ダイニングセット全体の床における占有面積がほとんどテーブルと同じ。動線を広く確保できるのでこれはありがたい。

また横幅が49cmと狭いので長辺に3人座りたいときに効いてくる。例えば肘掛けがついているYチェアは幅が広くて55cm、ユニ・シニアとは6cmの差。 3つ並べるとすれば6×3=18cm、約20cmもの大差がつく。Yチェアは3つ並べるにはテーブルの長さが200cm必要なところがユニ・シニアなら180cmで済むということ。 8種類の樹種、109種類の座面から選べるバリエーションの多さも魅力。

この椅子の魅力、

それはテーブルの奥まで差し込めること。

UNI Seniorについてのさらに詳しいページはこちら。

チェア別評価その4 UNI Junior(宮崎椅子製作所)

インパクトのある見た目、大きな特徴です。

- 運びやすさ… かさばらずパーツも少なくて軽いので5

- くつろぎ度… 背もたれは大きいものの座面が三角で3

- コンパクトさ… 椅子の後方は大きいが前方は細く5

- テーブル下へ潜る… 丸もしくは正方形テーブルに最強5

- プライス… UNIシリーズの中では最安の4

もともと4110と呼ばれていたUNI Senior(ユニ・シニア)がラインナップのスタートで、次いでこのUNI Junior(ユニ・ジュニア)と肘掛けが付いたUNI Master(ユニ・マスタ)が加わりました。UNI Seniorが好評で、そのバリエーションが望まれたというところです。

UNI Juniorは座面が三角なので初めて座ると腿の裏に当たる感触が新鮮で不思議な感覚です。慣れてくると座面の素材そのものはUNI Seniorと同じなので落ち着いて座ることができます。背もたれの曲線が背中にフィットして気持ちいいのはこのUNIシリーズに共通する美点。

脚が3本と通常より1本少ないおかげで重量は軽く、持ち運びは楽々。そしてこの椅子が特色を最大限に発揮するのが丸テーブルもしくは正方形のテーブルとのセッティングです。テーブルの奥に差し込もうとするとき四角い座面だと前のカドがぶつかりあい当たったところで止まってしまうのに対して、UNI Juniorは三角の座面のおかげで(左右のカドがないので)ぶつかりあうことなく完全に奥まで差し込むことができます!コンパクトに収納できて占める面積が節約できるのはお部屋を広く使うためにはとても大きなメリットです。

価格はUNI Senior(ユニ・シニア)より約6千円安く、数を揃えるときにはありがたい。 8種類の樹種、109種類の座面から選べるバリエーションの多さも魅力。

UNI Juniorは座面が三角なので初めて座ると腿の裏に当たる感触が新鮮で不思議な感覚です。慣れてくると座面の素材そのものはUNI Seniorと同じなので落ち着いて座ることができます。背もたれの曲線が背中にフィットして気持ちいいのはこのUNIシリーズに共通する美点。

脚が3本と通常より1本少ないおかげで重量は軽く、持ち運びは楽々。そしてこの椅子が特色を最大限に発揮するのが丸テーブルもしくは正方形のテーブルとのセッティングです。テーブルの奥に差し込もうとするとき四角い座面だと前のカドがぶつかりあい当たったところで止まってしまうのに対して、UNI Juniorは三角の座面のおかげで(左右のカドがないので)ぶつかりあうことなく完全に奥まで差し込むことができます!コンパクトに収納できて占める面積が節約できるのはお部屋を広く使うためにはとても大きなメリットです。

価格はUNI Senior(ユニ・シニア)より約6千円安く、数を揃えるときにはありがたい。 8種類の樹種、109種類の座面から選べるバリエーションの多さも魅力。

この椅子の魅力、それは

丸テーブル、正方形テーブルとの相性の良さ。

ぴたりと収まり省スペース!

UNI Juniorについてのさらに詳しいページはこちら。

チェア別評価その5 UNI Master(宮崎椅子製作所)

気品のある存在感、それがUNI Master(ユニ・マスター)の大きな魅力。

縦と横のラインで構成された整然としたフォルムに、繊細に作り込まれた曲線があわさったクオリティの高いデザインです。

そしてもう1つの魅力は座り心地。ゆったりとした広い座面に、

ここに座る時間は特別と感じることのできる風格のある椅子です。

その味わいをご堪能ください。

- 運びやすさ… 大きくてかさばるので3

- くつろぎ度… 大きな背もたれに座面、さらに肘掛けで5

- コンパクトさ… 幅をとるので2

- テーブル下へ潜る… 肘掛けがあって潜らないから2

- プライス… 宮崎椅子製作所の中では高い部類だから3

UNI Masterチェアについて

デンマークで1950~70年代に活躍したデザイナー、カイ・クリスチャンセンが「自分がデザインした中で最も気に入っている椅子のひとつ」と語る一見シンプルながら細部にこだわりが見て取れる洗練されたフォルムであるUNI Senior(ユニ・シニア、別称4110)から派生したのがこのUNI Master(ユニ・マスター)。安定感があり落ち着く座り心地、背中にフィットする背もたれの曲線はそのままに肘掛けがつきました。スタイリッシュな見た目に気品のある存在感が異彩を放ちます。そして肘掛けがつくことによってダイニングチェアとしてのくつろぎ度が格段に向上、腕を休ませながらゆったりとした時間を過ごすことができます。 手触り滑らかな丸脚は先端ほど細く、また普通のチェアにはお決まりの貫(ぬき)と呼ばれる床近くで脚と脚を横方向につなぐ部材がないことによって見た目軽やかで事実、肘掛けつきのチェアとしてはかなり軽く持ち運びが苦になりません。 8種類の樹種、109種類の座面から選べるバリエーションの多さも魅力。

この椅子の魅力、それは肘掛け付きならではの

くつろぎと気品のある姿。

UNI Masterについてのさらに詳しいページはこちら。

チェア別評価その6 pepeアーム(宮崎椅子製作所)

肘掛けの良さ、ありがたさを実感できる椅子。

- 運びやすさ… フレームが細めで軽いので4

- くつろぎ度… 大きな背もたれと座面が5

- コンパクトさ… 肘掛けがある分、大きいので3

- テーブル下へ潜る… 比較的低いものの肘掛けがあるので3

- プライス… お求めやすいので4

広い座面とレベル2の肘掛けのおかげで座り心地はゆったり。

身を預けると背中にフィットする背もたれが受け止めてくれます。

また丸味をおびたフレームの手触りがとてもやさしく、きっと無意識のうちに握ったり撫でたりすることでしょう。

横幅が53.5cmと大きめなのと肘掛けに腕をのせるとさらに幅が増すため小さなテーブルに人数を詰め込みたい場合には不向きで、大きめのテーブルがおすすめです。 ただ意外にも肘掛け付きでありながらその高さが低めなためテーブルによっては幕板に当たらず、ある程度は奥に差し込めることもあります。 例えばこちら。 そうなれば肘掛け付きならではの安楽度と収納性が両立することとなり価値が倍増します。 8種類の樹種、109種類の座面から選べるバリエーションの多さも魅力。

横幅が53.5cmと大きめなのと肘掛けに腕をのせるとさらに幅が増すため小さなテーブルに人数を詰め込みたい場合には不向きで、大きめのテーブルがおすすめです。 ただ意外にも肘掛け付きでありながらその高さが低めなためテーブルによっては幕板に当たらず、ある程度は奥に差し込めることもあります。 例えばこちら。 そうなれば肘掛け付きならではの安楽度と収納性が両立することとなり価値が倍増します。 8種類の樹種、109種類の座面から選べるバリエーションの多さも魅力。

この椅子の魅力、

それはくつろぎのコストパフォーマンス。

pepeアームについてのさらに詳しいページはこちら。

チェア別評価その7 pepeサイド(宮崎椅子製作所)

特徴的な斜めの肘掛け。

見た目的にユニークだけど実用性もある。

見た目的にユニークだけど実用性もある。

- 運びやすさ… フレームが細めで軽いので4

- くつろぎ度… 大きな背もたれと座面が5

- コンパクトさ… 肘掛けがある分、大きいので3

- テーブル下へ潜る… 肘掛けが斜めで奥まで入るので5

- プライス… お求めやすいので4

肘掛けが斜めになっている点のみが違うだけであとはpepeアームと同じだから特徴は一緒。広い座面と背中にフィットする背もたれは座り心地が良い。

レベル1に属する肘掛けは腕を添わすという感じ。

肩から肘、手首へとつながる腕は下に垂れるもの。その流れに寄り添うようにある肘掛けだから実は自然な形。

このレベルでもあるとないとでは大違い。ゆったり感を味わうことができる。

そしてなんといっても使わないときに奥まで差し込める。pepeアームと違ってすべてのテーブルの下に潜り込む。相手を選ばないのはpepeサイドならでは。 8種類の樹種、109種類の座面から選べるバリエーションの多さも魅力。

そしてなんといっても使わないときに奥まで差し込める。pepeアームと違ってすべてのテーブルの下に潜り込む。相手を選ばないのはpepeサイドならでは。 8種類の樹種、109種類の座面から選べるバリエーションの多さも魅力。

この椅子の魅力、

それは座り心地とテーブル下への収納性。

pepeサイドについてのさらに詳しいページはこちら。

チェア別評価その8 boチェア(宮崎椅子製作所)

boチェア。

これはナラ・バージョン。

これはナラ・バージョン。

洋服でいうところのストライプ、スマートな印象を与えるのは椅子でも同じ。

- 運びやすさ… コンパクトで持ちやすいので5

- くつろぎ度… 座りやすいがくつろぐのとは違うから3

- コンパクトさ… 場所をとらないので5

- テーブル下へ潜る… 背もたれまで差し込めるので5

- プライス… 高すぎないので4

お伝えすべきポイントはいくつかある。まずは横幅が42cmしかないこと。これによって長さ150cmのテーブルの長辺に3人並ぶことができる。

限られたスペースに大人数が座るためには特筆すべきこと。

それからテーブル下に差し込めること。場所をとらない。この2点は決して広くないダイニングにおいては最優先事項かも知れない。その2つをboチェアは満たしている。

ぜんぶ木でできていること、これは経年で自然な風合いが増し、使い込むほどに味わいが深まることを意味する。テーブルが木製なら共にいい具合に時を重ねるということ。 また木だからこそ傷、汚れに強い。ペットや小さな子供がいる場合に神経質にならなくて済むのはありがたい。 そして軽い。わずか3.5kg前後しかないから移動も楽々。

背もたれの縦ライン、これが空間全体をすっきりと見せる。部屋を見回してほしい。意外に縦の流れは多くない。だからこそboチェアがそこにあることに意味がある。 8種類の樹種から選べ、2種を混合することもできる。

ぜんぶ木でできていること、これは経年で自然な風合いが増し、使い込むほどに味わいが深まることを意味する。テーブルが木製なら共にいい具合に時を重ねるということ。 また木だからこそ傷、汚れに強い。ペットや小さな子供がいる場合に神経質にならなくて済むのはありがたい。 そして軽い。わずか3.5kg前後しかないから移動も楽々。

背もたれの縦ライン、これが空間全体をすっきりと見せる。部屋を見回してほしい。意外に縦の流れは多くない。だからこそboチェアがそこにあることに意味がある。 8種類の樹種から選べ、2種を混合することもできる。

この椅子の魅力、気持ちのいい縦ストライプと

1人多く座れるコンパクトさ。

boチェアについてのさらに詳しいページはこちら。

チェア別評価その9 セブンチェア(フリッツハンセン)

セブンチェア。

他の椅子とは質感が違うけど、この椅子ならではの魅力がある。

スタッキング。使わないときにこうしておけるのは場所をとらない。来客用に2~3脚用意しておくこともできる。

- 運びやすさ… 細い脚で軽くて丈夫、少々雑に扱ってもOKだから5

- くつろぎ度… 背もたれがしなって案外快適だけど3

- コンパクトさ… 無駄な部分がなくスペース要らずの5

- テーブル下へ潜る… 背もたれまでぴったり押し込める5

- プライス… デザイナーものゆえに高くて2

いちばん気をつかわずに済む椅子と言えるでしょう。少々手荒く扱っても大丈夫。リビングダイニングに掃除機をかけるとき、ヘッドが当たったってかまわない。

移動もしやすい。サッと持ち運べる。

座り心地はあなどれない。背もたれから座面にかけてヒトの身体にぴったりあう曲線を描いているうえ体重をかけると適度にしなるため、包まれ感がある。

横幅は46cm、boチェアに次ぐコンパクトさゆえに小さなテーブルにより多くが座るのに有利。またテーブルの奥まで差し込むことができて省スペース。

そんなポイントよりもむしろ、ともすれば木ばかりになりがちなダイニング・スペースにシルバーの光り輝くスチールが紛れるという異質の存在感こそ第一の魅力かも知れない。 単調な空気にアクセントを加えてくれる。そういう観点で選ぶのもありだと思う。座面は無数のカラーバリエーションがあるから自分好みを選ぶことができる。

座り心地はあなどれない。背もたれから座面にかけてヒトの身体にぴったりあう曲線を描いているうえ体重をかけると適度にしなるため、包まれ感がある。

横幅は46cm、boチェアに次ぐコンパクトさゆえに小さなテーブルにより多くが座るのに有利。またテーブルの奥まで差し込むことができて省スペース。

そんなポイントよりもむしろ、ともすれば木ばかりになりがちなダイニング・スペースにシルバーの光り輝くスチールが紛れるという異質の存在感こそ第一の魅力かも知れない。 単調な空気にアクセントを加えてくれる。そういう観点で選ぶのもありだと思う。座面は無数のカラーバリエーションがあるから自分好みを選ぶことができる。

この椅子の魅力、

それは使い回しの気楽さと異質な存在感。

セブンチェアについてのさらに詳しいページはこちら。

チェア別評価その10 CH20(カールハンセン&サン)

CH20、別名エルボーチェア。

同じウェグナーの椅子でもYチェアよりも知名度が低いからこその特別な満足感。

- 運びやすさ… かさばらないもののそれなりに重いから4

- くつろぎ度… くつろぐための椅子ではないので3

- コンパクトさ… 肘掛けが張り出していないので4

- テーブル下へ潜る… 背もたれまで入るから5

- プライス… 高いから1

きれいな椅子です。圧倒的に有名なYチェアと同じデザイナー、ハンス・ウェグナーの作。独特な形状の背もたれが印象的です。

特に丸テーブルにセットしたときに美しさが際立ちます。こちらをご覧ください。

そしてなにげにスタッキング(積み重ね)ができたりする。知名度の低さが逆にマニア心をくすぐります。デザイン好きの人が見れば「おっ」となる椅子。

この背もたれ、実は肘掛けも兼ねている(レベル1)。短いから文字どおり肘をのせるだけだけど。それでもあるとないとじゃ違う。腕のやり場がある。 肘掛け付きでありながらテーブルの奥まで差し込むことができるのは高ポイント。省スペース。

座り心地はと言うと、好みによるでしょうが座面の反発がけっこう強くて(要するに硬い)背もたれ&肘掛けの位置が低くて(腰のちょっとだけ上に当たる))あまりゆったりとはくつろげない感じだけど、腰痛持ちの方にはむしろそれがいいこともあるのかも。

この背もたれ、実は肘掛けも兼ねている(レベル1)。短いから文字どおり肘をのせるだけだけど。それでもあるとないとじゃ違う。腕のやり場がある。 肘掛け付きでありながらテーブルの奥まで差し込むことができるのは高ポイント。省スペース。

座り心地はと言うと、好みによるでしょうが座面の反発がけっこう強くて(要するに硬い)背もたれ&肘掛けの位置が低くて(腰のちょっとだけ上に当たる))あまりゆったりとはくつろげない感じだけど、腰痛持ちの方にはむしろそれがいいこともあるのかも。

この椅子の魅力、

それは玄人好みの存在感。

CH20についてのさらに詳しいページはこちら。

チェア別評価その11 CH47(カールハンセン&サン)

CH47。CH20にも増して見かけない、ウェグナーの椅子。

素朴な、どこか懐かしいようなたたずまい。

- 運びやすさ… ペーパーコードで軽いから4

- くつろぎ度… 座面が広く背もたれが大きいから4

- コンパクトさ… 幅があるので3

- テーブル下へ潜る… 背もたれまで差し込めるので5

- プライス… 高いから1

ウェグナーの作です。一番有名なのはYチェア、ついでザ・チェアかCH20(エルボーチェア)、おそらくその先はよほどの人じゃなきゃ知らないでしょうが、椅子好きが順番に名前を挙げていったとしてもこのCH47はたぶんなかなか出てこない。

それほど知名度が低い。逆にそれがマニアには魅力だったりする。

座り心地は座面が広く、大きな背もたれが身体をやさしく受け止めてくれるので落ち着きがあります。見た目どおりの安定感。 テーブルの奥まで差し込めるのは肘掛けなしの椅子の特権です。

残念ながらいまはこの椅子の販売はされていないみたい。

座り心地は座面が広く、大きな背もたれが身体をやさしく受け止めてくれるので落ち着きがあります。見た目どおりの安定感。 テーブルの奥まで差し込めるのは肘掛けなしの椅子の特権です。

残念ながらいまはこの椅子の販売はされていないみたい。

この椅子の魅力、

それはホッとする安定感。

CH47についてのさらに詳しいページはこちら。

チェア別評価その12 J39(フレデリシア)

デザインがとんがってなくてホッとする椅子のウェグナー・バージョンがCH47ならモーエンセンのそれがこのJ39。

- 運びやすさ… 細身な丸脚とペーパーコードで軽いので5

- くつろぎ度… 大きな背もたれが受け止めてくれるから4

- コンパクトさ… 意外に幅も奥行も小さくて4

- テーブル下へ潜る… 背もたれまで差し込めるので5

- プライス… デザイナーものの宿命で高いから2

飾り気がない。これは実用性を重視しできるだけ安価に質の高い椅子を庶民の生活にとの思いの産物ゆえ。

このデザインはアメリカのシェーカー家具をオリジナルとしているのだけど、どこかスペインの片田舎で使われているような雰囲気です。

その精神性があらわれているからか、この椅子をテーブルにセットすると整然とした静けさと規律だった行儀の良さを感じます。 肘掛けがないのでテーブルの奥まで差し込めるのも魅力。

その精神性があらわれているからか、この椅子をテーブルにセットすると整然とした静けさと規律だった行儀の良さを感じます。 肘掛けがないのでテーブルの奥まで差し込めるのも魅力。

この椅子の魅力、

それは気取りのない庶民性。

J39についてのさらに詳しいページはこちら。

データはデータ、後悔しない選択をしたいなら実際に座ってみましょう。

複数を座り比べることでそれぞれの特徴が際立ちます。

カグオカの実店舗はいま説明した椅子すべてが揃っています。

どうぞお越しください。

複数を座り比べることでそれぞれの特徴が際立ちます。

カグオカの実店舗はいま説明した椅子すべてが揃っています。

どうぞお越しください。

カグオカではダイニングテーブルと同時にチェアをご注文いただくと、チェアの数に応じてテーブル代金を割引するセット割を実施しています。